グループ紹介

下部消化管グループ

概要

下部消化管疾患の外科手術を中心に診療を行っています。主な対象疾患は、大腸がん(結腸がん・直腸がん・肛門管がん)、大腸がん術後再発、GIST、骨盤腫瘍、家族性大腸腺腫症、大腸腺腫、小腸腫瘍、炎症性疾患腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)、大腸憩室炎、消化管瘻孔、肛門疾患(直腸脱、痔核、痔瘻)などです。内視鏡外科学会技術認定3名、大腸肛門病学会専門医1名、消化器外科学会専門医3名を要し、低侵襲手術から高難度拡大手術まで安全性・根治性を重視し幅広く対応しております。患者さんとコミュニケーションをしっかりと取り、個々の病状と背景に応じて最善の治療を細やかに選択し、ご満足していただける治療が提供できるように日夜努力しております。お気軽にご相談いただけると幸いです。

手術症例数の推移

※横にスクロールして、確認できます。

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 結腸癌 | 82 | 85 | 63 | 73 | 85 | 78 |

| 直腸癌 | 45 | 30 | 40 | 46 | 32 | 42 |

| 他の腫瘍性病変 | 3 | 9 | 1 | 10 | 24 | 19 |

| 炎症性腸疾患 | 0 | 6 | 2 | 9 | 7 | 10 |

| 結腸憩室炎 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 他の非腫瘍性疾患 | 3 | 3 | 7 | 35 | 46 | 47 |

| 肛門疾患 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |

| 計 | 139 | 139 | 118 | 179 | 201 | 203 |

大腸がん(結腸がん・直腸がん)

大腸がんは日本人の生活習慣の欧米化や高齢化に伴い増加しています。2019年のがん統計ではがん部位別罹患患者数 1位(男性2位、女性2位) であり、部位別死亡数(男性2位、女性1位)であり、がん診療において大きな比重を占めています。 大腸がんと診断された際には、まず進行度(ステージ)診断のため大腸内視鏡検査、造影CT検査、MRI検査などの精密検査を受けていただきます。その詳細な情報を基に、社会的背景も踏まえて最もふさわしい治療法を選ぶことが大切です。大腸がんの治療法は外科的切除(開腹手術、腹腔鏡手術、ロボット支援手術)、内視鏡的切除、抗がん剤による全身化学療法、放射線治療、免疫療法などがあり、それぞれが日々進歩しています。我々は、消化器内科・腫瘍内科・放射線科などの各診療科と連携しつつ、最新のデータを踏まえて最適な治療法を提供することにより治療成績向上に取り組んでおります。

また、症状のない早期がんで発見された場合は、ストレスが比較的少ない治療により完治する可能性が高くなります。そのため、大腸がんによる死亡を避けるには症状がなくても健診を積極的に受けることが重要です。ここを読んでいただいている方は、周囲の方を含めて積極的に健診を受けていただくようにお願いします。

低侵襲手術

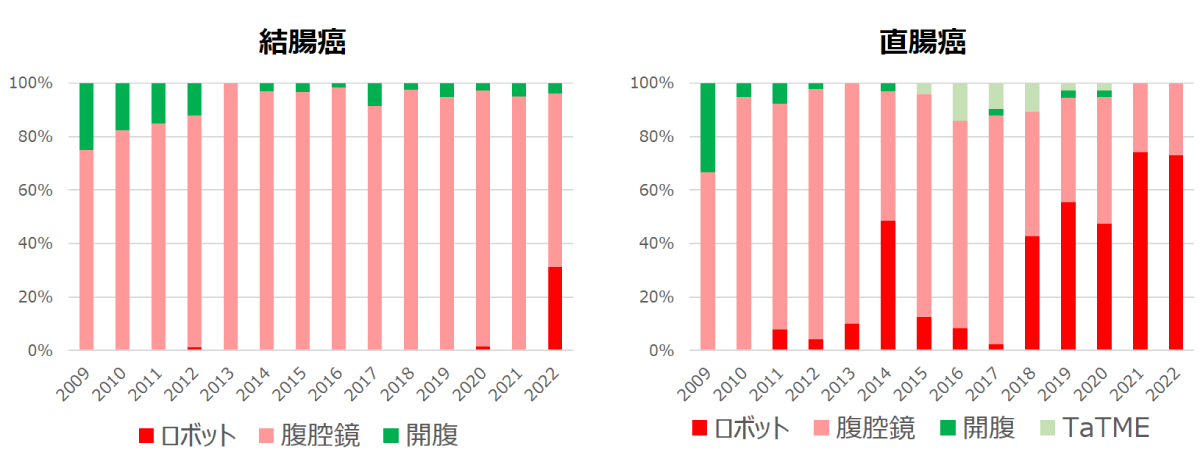

大腸癌に対する腹腔鏡手術は1990年代に登場して以降、いわゆる低侵襲手術として広まり、現在は大腸がんに対する手術アプローチの主流となっております。腹腔鏡手術では、小さい傷で術後の疼痛が少なく、通常翌日には歩行や飲水は可能となり、ほとんどの方が術後7日目に退院可能となります。また、当科では2011年から大腸がんに対するロボット支援手術を行ってきましたが、2018年に直腸がんに、2022年に結腸がんに対して保険適応となりました。当科の手術アプローチの推移を図1に示します。ロボット支援手術は従来の腹腔鏡手術にロボットのアームを使用することにより、ロボット特有の緻密で安定した高精度の手術が出来るだけでなく、複雑な拡大手術にも対応できます。ただし、大きな腫瘍や広範囲に高度な癒着が予想される場合は、従来の開腹手術をお勧めしています。 術後合併症に対しては、さまざまな工夫や最新技術を導入し、さらに安全で確実な診断と手術手技に努めることにより、その低減に取り組んでおります。そのうち術後縫合不全はがんの長期成績にも影響するとされています。2022年度の術後縫合不全の発生率は結腸がん手術で0%、直腸がん手術で5.4%でした。

【図1】当科の手術アプローチの推移

【図2】ロボット支援手術(助手)

【図3】ロボット支援手術(術者)

肛門温存について

肛門括約筋に浸潤している下部進行直腸がんに対しては、根治性を保つために永久人工肛門が必要になります。一方、肛門に近くても、肛門挙筋への浸潤がない下部直腸がんに対しては、低位前方切除やISR(括約筋間直腸切除)などの術式により自然肛門の温存に努めています。

局所進行直腸がんに対する術前治療

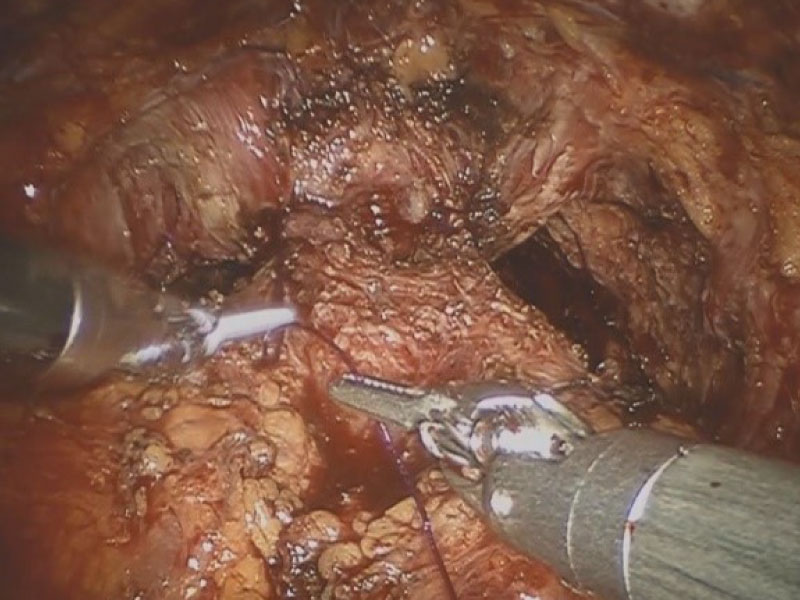

手術後の再発リスクが高い局所進行直腸がんに対しては、術前抗がん剤治療や放射線治療により腫瘍の広がりをコントロールし、腫瘍縮小による確実な切除と肛門温存を図っています。周囲臓器に浸潤した超進行直腸がんに対しては、術前治療を併用した周囲臓器の合併切除を伴う根治手術を泌尿器科や婦人科と合同で行います(図4)。その際も可能な限り機能温存を目指したロボット支援手術を行っています(図5)。

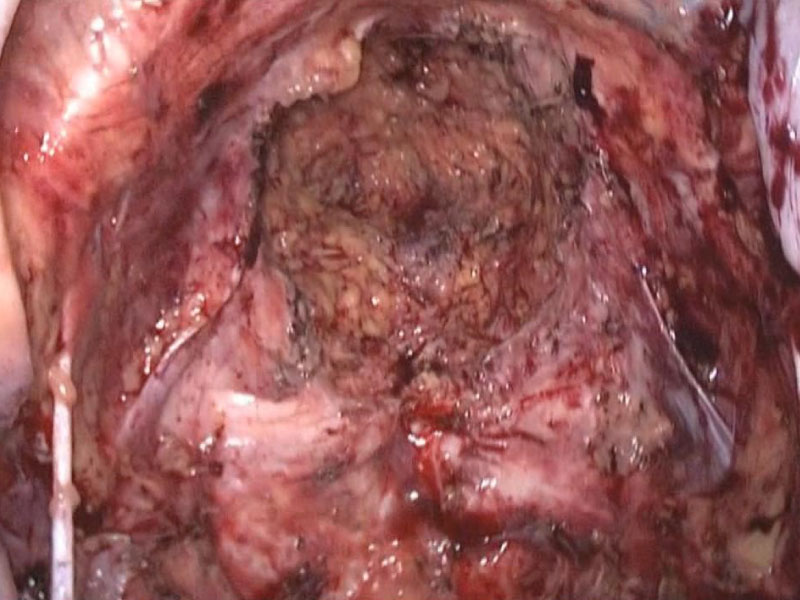

【図4】骨盤内臓全摘術(腹腔鏡)

【図5】尿路温存骨盤内臓全摘(ロボット支援)

術後療法

手術前の検査で遠隔転移がなくても、診断できない細胞レベルでの転移が存在している可能性があり、根治手術後にそれらが大きくなって検査で同定できるようになるのが術後の再発です。この術後再発を低減させるために行うのが抗がん剤による術後補助化学療法です。切除標本の病理診断でリンパ節転移があるステージ3と再発リスクの高いステージ2に対して行うことを検討しています。また、再発したとしても、早めに診断することで治療の選択肢が多くなります。そのためには手術後も当院を含めた医療機関に通院していただき、定期的な検査を受けることが重要です。

遠隔転移・再発病変

肝臓や肺への転移のあるステージ4や術後の再発癌に対しても、腫瘍内科と協力して抗がん剤による化学療法と組み合わせながら、可能な限り根治しうる切除を目指しております。切除が難しいとされたステージ4であっても、化学療法の効果により切除が可能となる場合もあります。切除不能大腸がんに対しては腫瘍内科と協力して全身化学療法・分子標的治療・免疫療法による生存期間の延長に努めています

炎症性腸疾患

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎は大腸粘膜の表面にびらんや潰瘍を形成する原因不明の炎症性の疾患で、全国的に増加しております。主な治療は薬剤を用いた内科的治療ですが、薬剤の効果が乏しい重症の場合、穿孔、大量出血、大腸がんの発生などの合併症が起きた場合、副作用や社会的理由で薬剤による治療を続けられなくなった場合には手術が必要になります。手術では、大腸を全て取り除き(大腸全摘)、大腸の代わりに小腸を用いて作成した回腸嚢を作って肛門とつなげる手術が基本となります。潰瘍性大腸炎では若年の患者さんが比較的多いため、傷が小さく癒着の少ない腹腔鏡手術はメリットが大きいと考え積極的に行っております。同手術は工程が多く、複雑な手技になりますが、工夫をすることにより吻合部合併症の低減を図っております。

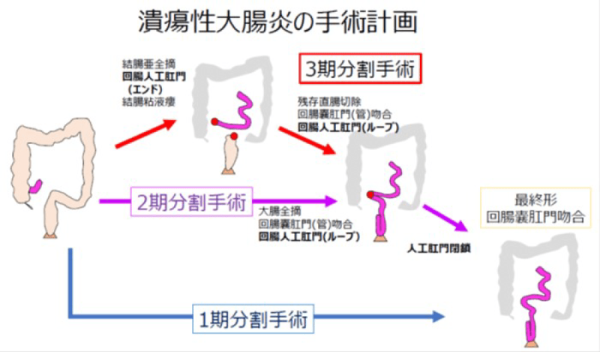

待機的な手術では、大腸全摘時に一時的な人工肛門を作り、術後数ヶ月で人工肛門を閉鎖する2期分割手術が多いですが、状態に応じて人工肛門を造設しない1期手術も検討しております。また、緊急例・栄養状態不良などの状態の悪い方に対しては手術の安全を確保するために切除、再建、人工肛門閉鎖を3回に分ける3期分割手術を行っています(図6)。

【図6】潰瘍性大腸炎の手術計画

クローン病

クローン病は、原因不明の炎症性腸疾患で小腸や大腸の粘膜に炎症を起こし、潰瘍やびらんを形成する疾患です。クローン病の治療は、栄養療法や各種の薬物療法などの内科治療が主体となりますが、腸管の狭窄や腸閉塞、穿孔、皮膚や膀胱との瘻孔形成などの合併症で日常生活に支障が出る場合には外科治療が必要となります。当科では、若年者が多く再手術のリスクの高いクローン病に対して、傷が小さく癒着が少ない腹腔鏡手術を第一選択としています(図7)。また小腸病変に対しては可能な限り腸管切除を避け小腸を温存する手術を行い、吸収障害をきたす短腸症候群を来さないように努めております。また、痔瘻などの肛門病変に対しては、Seton法を中心に対応しておりますが、新規治療も開始できるように現在申請中です。

クローン病は慢性的な疾患ですので、手術後も内科治療の継続が必要です。これら炎症性腸疾患に関しては、炎症性腸疾患センターを通じて消化器内科・小児科などと密接な連携を行い、手術適応に関して十分に議論をしたうえで、最適な治療法を選択しています。

【図7】クローン病に対する単孔式腹腔鏡手術